Wie du mit wissenschaftlichem Verständnis Fitness-Mythen entlarvst und dich vor schlechten Gesundheitstipps schützt

Die Fitnesswelt wirkt oft wie der Wilde Westen. Der eine Influencer schwört, Fasten sei der einzige Weg, um schlank zu werden. Ein anderer preist eine «uralte» Übung an, die dir angeblich in drei Tagen einen definierten Core beschert. Unterdessen hat sich dein Kollege einen Fettverbrenner-Tee gekauft, weil jemand auf TikTok behauptet hat, er sei glaubhaft «ärztlich geprüft». Willst du dich in diesem Informations-Wirr Warr zurechtfinden, ohne Zeit, Geld oder Gesundheit zu veschwenden, brauchst du vor allem eines: Ein wissenschaftliches Grundverständnis (OECD, 2017; UNESCO, 2017). Von André Pedro

Dieser Artikel erhebt keinen Anspruch, wissenschaftliches Verständnis, Gesundheitswissenschaften oder Methoden der Fitnessforschung vollständig oder erschöpfend zu vermitteln. Sein Zweck ist, für das Thema zu sensibilisieren, häufige Fallstricke aufzuzeigen und Leserinnen und Leser zu ermutigen, Informationen kritischer zu hinterfragen. Für eine umfassende Ausbildung sollten entsprechende Kurse, wissenschaftliche Fachtexte und/oder professionelle Trainingsprogramme genutzt werden.

Was ist wissenschaftliches Verständnis – und warum sollte dich das interessieren?

Wissenschaftliches Verständnis hat nichts damit zu tun, das Periodensystem auswendig zu lernen oder einen Labormantel zu tragen. Gemäss OECD, UNESCO und der American Association for the Advancement of Science ist es die Fähigkeit, zu verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, Evidenz zu beurteilen und sie auf Entscheidungen in der realen Welt anzuwenden (AAAS, 2001; Guerrero & Sjöström, 2025).

Dazu gehören Fähigkeiten wie das Verstehen der wissenschaftlichen Methode, das Interpretieren von Statistiken und das Erkennen des Unterschieds zwischen Korrelation und Kausalität (Gal, 2002).

Praxisbeispiel: Du siehst die Schlagzeile «Wissenschaftler finden: Kaffeetrinker leben länger». Eine Person mit wissenschaftlichem Verständnis prüft zuerst, ob die Studie andere Faktoren wie Trainingsgewohnheiten, Rauchverhalten oder Ernährung berücksichtigt hat, bevor sie annimmt, dass Kaffee ein Wundermittel ist.

Warum es FÜR DEN Alltag und im FITNESSSTUDIO wichtig ist

Wer wissenschaftliches Verständnis besitzt, trifft bessere Entscheidungen, lebt tendenziell gesünder und beteiligt sich aktiver am öffentlichen Leben (Lee et al., 2011). Menschen mit höherem wissenschaftlichem Verständnis können Risiken besser einschätzen, sind widerstandsfähiger gegenüber Fehlinformationen und verschwenden seltener Ressourcen für unwirksame oder unsichere Produkte (Chou et al., 2018).

Praxisbeispiel: Anstatt eine teure «Stoffwechsel-Booster»-Pille zu kaufen, nur weil auf dem Etikett «klinisch belegt» steht, suchst du die tatsächliche Studie, stellst fest, dass sie an Mäusen durchgeführt wurde, und behältst dein Geld.

Was es dir bringt

Wenn du wissenschaftliches Verständnis hast, erkennst du Fehlinformationen, bevor sie dich Zeit oder Geld kosten (Chou et al., 2018). Du verstehst, dass sichtbare Bauchmuskeln nicht zwingend bedeuten, dass eine Person gesund ist (Lavie et al., 2015).

Praxisbeispiel: Deine Freundin probiert ein „4-Week Shredded“-Programm und nimmt 10 Pfund ab. Du machst genau dasselbe Programm und nimmst nur 2 Pfund ab. Du wertest das nicht als Versagen, sondern weisst: Jeder Körper reagiert anders – und richtest dich nach deinem tatsächlichen Fortschritt.

Zwischen Hype und Evidenz: Das Problem der Fitnessbranche

Fehlinformationen verbreiten sich in der Fitnesswelt rasant. Studien zeigen, dass über die Hälfte der Fitness-Inhalte auf Instagram unbelegte oder irreführende Behauptungen enthält (Côté et al., 2020). Viele Menschen glauben weiterhin, Aussehen allein bedeute Gesundheit – trotz klarer Evidenz dagegen.

Praxisbeispiel: Eine durchtrainierte Influencerin behauptet, sie mache nie Cardio – also lässt du es auch sein. Monate später merkst du: Deine Ausdauer ist abgefallen und dein Blutdruck gestiegen – ein Beleg dafür, dass «fit aussehen» nicht dasselbe ist wie gesund sein.

Korrelation vs. Kausalität – Die Liebesgeschichte, die es nicht gibt

Einer der häufigsten Denkfehler ist, Korrelation mit Kausalität zu verwechseln. Korrelation heisst: Zwei Dinge treten gemeinsam auf. Kausalität heisst: Das eine bewirkt das andere (Ioannidis, 2018).

Praxisbeispiel: Du liest: «Wer Yoga macht, schläft besser.» Bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Viele dieser Personen meditieren zusätzlich, meiden spät am Tag Koffein und halten feste Zubettgehzeiten ein. Yoga kann zu besserem Schlaf beitragen – ist aber nicht der einzige Faktor.

Welche Studien verdienen dein Vertrauen?

Nicht alle Studien sind gleich zuverlässig. An der Spitze der Evidenzpyramide stehen systematische Übersichten und Meta-Analysen: Sie bündeln die Resultate mehrerer hochwertiger Studien (Guyatt et al., 2011). Doch selbst Evidenz auf höchster Stufe kann Schwächen haben – etwa kleine Stichproben, kurze Studiendauer oder Interessenkonflikte (Lundh et al., 2017).

Praxisbeispiel: Eine Firma wirbt, ihr Proteinpulver «steigere das Muskelwachstum um 50 %». Du prüfst die Studie: Dauer zwei Wochen, nur 10 Teilnehmende, Finanzierung durch den Hersteller. Das ist alles andere als vertrauenserweckend.

Wissenschaftliches Verständnis im Fitness-Alltag anwenden

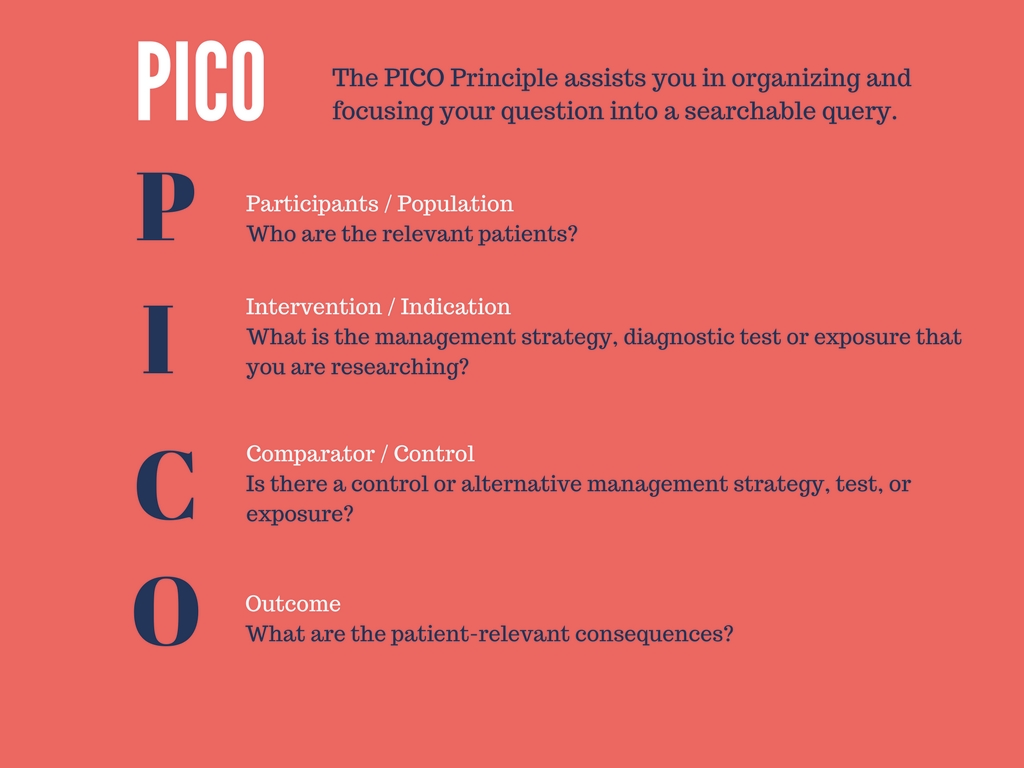

Du musst kein Wissenschaftler sein, um wissenschaftliches Verständnis zu praktizieren. Frage bei jeder Behauptung nach Evidenz. Lies Zusammenfassungen aus vertrauenswürdigen Quellen (Shulman et al., 2020). Lerne gängige Irreführungstaktiken frühzeitig zu erkennen. (Lewandowsky et al., 2020). Verwende PICO, um Studien aufzuschlüsseln (Richardson et al., 1995).

Praxisbeispiel: Bevor du mit Blood-Flow-Restriction-Training (BFR) startest, liest du systematische Reviews, stellst fest, dass es für gewisse Personengruppen wirksam ist, aber nicht für alle. Anschliessend probierst du es bei dir aus, während du deine Resultate sauber protokollierst.

FAZIT

Wissenschaftliches Verständnis ist nicht nur etwas für Akademikerinnen und Akademiker. Es ist eine Lebenskompetenz, ein Filter gegen Hype und ein Kompass, um sich im überfüllten und oft irreführenden Gesundheits- und Fitnessmarkt zu orientieren. In einer Welt, in der sich Fehlinformation schneller verbreitet als die Wahrheit, ist wissenschaftliches Verständnis dein verlässlichster Trainingspartner.

Wenn du neugierig bist und selbst mehr in die Forschung eintauchen willst, sind hier fünf verlässliche Startpunkte. Sie sind glaubwürdig, gut zugänglich und so geschrieben, dass sie auch ohne Doktortitel verständlich sind.

- PubMed: Die grösste biomedizinische Forschungsdatenbank der Welt. Nutze die Filter «Systematic Reviews» oder «Meta-Analyses», um die stärkste Evidenz zu finden. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)

- Examine.com: Unabhängige, evidenzbasierte Zusammenfassungen zu Supplements und Ernährung. Ideal, um Marketingversprechen zu durchschauen. (https://examine.com)

- Cochrane Library: Systematische Reviews auf Goldstandard-Niveau. Kostenlose, gut verständliche Zusammenfassungen erklären, was die Evidenz tatsächlich zeigt. (https://www.cochranelibrary.com)

- American College of Sports Medicine (ACSM): Offizielle Positionspapiere und praxisnahe Trainingsrichtlinien, gestützt von einer der führenden Sportwissenschafts-Organisationen. (https://www.acsm.org/education-resources/position-stands)

- NIH Office of Dietary Supplements (NIH ODS): Übersichtliche, staatlich gestützte Faktenblätter zu Vitaminen, Mineralstoffen und Supplements. Unvoreingenommen und leicht verständlich. (https://ods.od.nih.gov)

Quellen

- AAAS. (2001). Atlas of science literacy. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science.

- Bouchard, C., Blair, S. N., & Church, T. S. (2012). Adverse metabolic response to regular exercise: Is it a rare or common occurrence? PLOS ONE, 7(5), e37887. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0037887

- Chou, W. Y. S., Oh, A., & Klein, W. M. P. (2018). Addressing health-related misinformation on social media. JAMA, 320(23), 2417–2418. https://doi.org/10.1001/jama.2018.16865

- Côté, J., et al. (2020). An analysis of health and fitness information on Instagram: Misinformation and public health. Journal of Medical Internet Research, 22(10), e18938. https://doi.org/10.2196/18938

- Gal, I. (2002). Adults’ statistical literacy: Meanings, components, responsibilities. International Statistical Review, 70(1), 1–25. https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2002.tb00336.x

- Guerrero, G., & Sjöström, J. (2025). Critical scientific and environmental literacies: A systematic and critical review. Studies in Science Education. https://doi.org/10.1080/03057267.2024.2344988

- Guyatt, G., Rennie, D., Meade, M. O., & Cook, D. J. (2011). Users’ guides to the medical literature: A manual for evidence-based clinical practice. McGraw-Hill Education.

- Holbrook, J., & Rannikmae, M. (2007). The nature of science education for enhancing scientific literacy. International Journal of Science Education, 29(11), 1347–1362. https://doi.org/10.1080/09500690601007549

- Ioannidis, J. P. A. (2018). The challenge of reforming nutritional epidemiologic research. JAMA, 320(10), 969–970. https://doi.org/10.1001/jama.2018.11025

- Lavie, C., De Schutter, A. & Milani, R. Healthy obese versus unhealthy lean: the obesity paradox. Nat Rev Endocrinol 11, 55–62 (2015). https://doi.org/10.1038/nrendo.2014.165

- Lee, H., Choi, K., Kim, S. W., & Krajcik, J. (2011). Re‐conceptualization of scientific literacy in South Korea for the 21st century. Journal of Research in Science Teaching, 48(6), 670–697. https://doi.org/10.1002/tea.20424

- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2020). Beyond misinformation: Understanding and coping with the “post-truth” era. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 6(4), 353–369. https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008

- Lundh, A., Lexchin, J., Mintzes, B., Schroll, J. B., & Bero, L. (2017). Industry sponsorship and research outcome. Cochrane Database of Systematic Reviews, (2), MR000033. https://doi.org/10.1002/14651858.MR000033.pub3

- Melton, D. I., et al. (2010). Integrating evidence-based practice into fitness certification programs. Strength and Conditioning Journal, 32(6), 56–63. https://doi.org/10.1519/SSC.0b013e3181f5f7a4

- Nutbeam, D. (2008). The evolving concept of health literacy. Social Science & Medicine, 67(12), 2072–2078. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.09.050

- OECD. (2017). PISA 2015 assessment and analytical framework: Science, reading, mathematic and financial literacy. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264281820-en

- Richardson, W. S., Wilson, M. C., Nishikawa, J., & Hayward, R. S. (1995). The well-built clinical question: A key to evidence-based decisions. ACP Journal Club, 123(3), A12–A13. https://doi.org/10.7326/ACPJC-1995-123-3-A12

- Shulman, H. C., Dixon, G. N., Bullock, O. M., & Colón Amill, D. (2020). The effects of jargon on processing fluency, self-perceptions, and scientific engagement. Journal of Language and Social Psychology, 39(5–6), 579–597. https://doi.org/10.1177/0261927X20902177

- UNESCO. (2017). Science education for sustainable development: UNESCO guidelines. Paris: UNESCO Publishing.

Challenge des MonatS

GraTIS FITNESS GUIDEs downloaden

GraTIS Challenges Zum Downloaden

Was Kunden sagen